“今、目撃するべき本物のライヴを、体験”をコンセプトに日本テレビが立ち上げたライヴイベント『ROCK AX』。その記念すべき第1回目が1月22日と23日の2日間、TOKYO DOME CITY HALLで開催された。1日目のトップバッターであるKEYTALKから2日目のトリを飾ったSPECIAL OTHERSまで、全6組がそれぞれに記念すべき1回目の出演者に選ばれた歓びを異口同音に口にしながら、魅力をぎゅっと凝縮した熱演を繰り広げた。その模様をレポートする。

若いバンドのメッカである“下北沢からやってきました”と挨拶したKEYTALKは、2010年にデビューしてからこれまで自身のライヴのみならず、数々のフェスを盛り上げてきた4人組ロックバンド。この日も元気良くステージに飛び出してくると、“一緒にお祭り騒ぎしましょう!”と「MATSURI BAYASHI」から代表曲の数々をテンポ良く繰り出してグイグイと盛り上げていった。

そんな彼らの魅力はガツンと鳴る小野武正のギターとパワフルな八木優樹のドラムが支える演奏に日本の祭りのリズムを取り入れ、他のバンドと差をつけたダンサブルなサウンドだ。伸びやかに歌い上げる寺中友将と甘い歌声の首藤義勝――。声質の違うふたりが掛け合う切ないメロディーで観客の胸をきゅんとさせると同時に、腕を振らせジャンプさせる。百戦錬磨のライヴバンドだから、馴染みの“ぺーい!”のコール&レスポンスで、観客を巻き込むことももちろん忘れない。

「MONSTER DANCE」では飛び跳ねながら手を叩く観客のダンスが、会場がひとつになったことを印象付けた。そして、“もっと、はしゃぎませんか!?”とつなげた「Summer Venus」では、サンバのリズムとともに客席の盛り上がりは最高潮に!! “最高でした!”と、トップバッターの役目を見事に果たしたメンバーたちも大いに満足していたようだ。

そんなKEYTALKとは対照的にBGMがまだ流れる中、メンバーがふらっとステージに現れ、Nulbarichはジャムセッションから1曲目の「It’s Who We Are」になだれ込んだ。ブラックミュージックをバックグラウンドに持つアーバンなサウンドは、昨今のシティポップとも共鳴するが、彼らはファンキーなサウンドと実はメッセージ色濃いリリックで差を付ける。フロントマンであるJQ(Vo)の飄々としたキャラクターもライヴの魅力のひとつ。“Everybody, Put your hands up!”と客席に声をかけながら、歌声と同様に決してイケイケにならないところが彼らのスタイルだ。

“なんか緊張する”と、ぽろっと言ったJQに客席から“頑張って”と声がかかり、“うん、がんばる”と答えると、会場全体にピースフルな空気が生まれた。そして、その言葉通り彼らの人気に火がつくきっかけになったアンセミックな「NEW ERA」からバンドは演奏の熱をぐっと上げる。

「On and On」で客席にシンガロングを求めたJQは、“突然歌わせてすみません。今度はこっちから本気を出すね”と昨年11月に日本武道館でワンマン公演を成功させた彼らの認知度をさらに高めた「VOICE」につなげ、歌声に力を込めた。

ラストを飾ったのは「Almost There」。“夢の切符を手放さないようにという思いで作った曲です”と、さらなる前進を誓ったJQの歌、バンドの演奏とともにヒートアップ。飄々としていながらも、盛り上げるところはきっちりと盛り上げ、締めるところはしっかりと締める。そんなところにライヴバンドとしての底力を見た。そして、JQによる“行きましょうか!”に応え、観客全員が手を挙げたのだった。

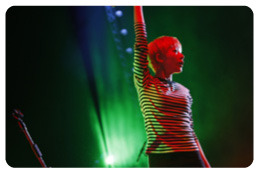

1日目のトリを飾った木村カエラが1曲目に選んだのは、アップテンポのポップナンバー「HOLIDAYS」。“みんな元気?歌える!?”と“LA TA TA! LA TA TA!”のシンガロングを求め、スタートダッシュをかけると、代表曲中の代表曲である「リルラリルハ」をたたみかけ、一気に盛り上げる。あっという間に熱気が会場全体に広がっていった。スタンディングのアリーナはもちろん、バルコニー席でも大勢の観客が立ち上がって、ブルーに染めた髪を揺らしながら歌う彼女に声援を送っている。

これが19年最初のライヴだったという彼女がこの日に歌ったのは、昨年11月にリリースした最新シングル「COLOR」を含む全9曲。今年、デビュー15周年を迎えることを踏まえ、“ベスト盤みたいな感じで”と自ら語ったとおり、その9曲は新旧の代表曲を網羅したものだった。中盤では、“ライヴハウスではあまりやっていない曲を久しぶりに”と「Butterfly」を披露。アコギとピアノをバックにドラマチックに歌い上げるカエラの歌をじっと聴きいっていた観客が、“歌える?”と促され、“La la la”と声を揃えた。

そこから一転、“激しい曲、行ってもいい? 一緒に踊れるよね!?”と終盤は「TREE CLIMBERS」からロックに盛り上げる。ステージをエネルギッシュに動くカエラのパフォーマンスも、バンドの演奏もより一層熱が入る。ラストは「Magic Music」。“一番好きな曲”と紹介した木村が、“みんなに笑ってほしい。元気になってほしい。それが音楽をやっている理由”と、この曲に込めたメッセージを伝えると、観客がその想いに応え、サビでジャンプ。クライマックスにふさわしい大きな盛り上がりを、バンドと観客がひとつになって作り上げたのだった。“15周年イヤーはライヴをいっぱいやりたい”と抱負を語ったとおり、19年の活動は、ここからさらにアクティブになっていきそうだ。

敢えてスタートダッシュをかけずに暗闇の中からバンドの姿と楽曲が徐々に浮かび上がるような1曲目「Reason of Black Color」の見せ方がとても印象的だったのは、2日目のトップバッター、雨のパレードだ。

シンセオリエンテッドなサウンドが日本のバンドシーンにおいて異彩を放っている4人組。“最高のイベントにしましょう。一音一音を楽しんでいってね”と福永浩平(Vo&Key)が呼びかけ、バンドはファンキーなサウンドが軽やかな「Tokyo」をはじめ、新旧の代表曲の数々を披露した。

“踊ろうぜ”と時折、福永が客席に声をかけるものの、決して煽るようなことはせず、バンドが作り出す空間に浸らせるような演奏は、黒い衣装で揃えたメンバーのルックスも含め、まさにスタイリッシュ。しかし、その一方では演奏の熱がぐっと上がって、観客を圧倒する瞬間も。それも含め、観客がバンドの演奏と福永のウィスパーボイスを楽しんでいる光景は、盛り上がっていると言うよりも、酔いしれるという言葉がふさわしかった。それもまた、ライヴの楽しみ方のひとつだろう。

中盤、披露したタイトル未定の新曲は、力強いリズムとエモーショナルに歌い上げる福永の歌が新境地をアピールした。複数のバンドが出演するこういうイベントでタイトルもまだ決まっていない新曲を演奏したところにバンドがすでに前へ、前へと歩き出していることが窺えた。そう言えば、バンドの演奏もいつも以上に気迫に満ちていたんじゃないか。それは福永が言った“もっとカッコよくなるので、また来てね”という言葉からも感じられた。“最後に踊ってください”と福永が言って、バンドが演奏したのは6分を超えるダンスナンバー「Count me out」。バンドが作り出す心地良いグルーブが会場全体にさざなみのように伝わっていった。

イギリスのアーティスト、King Kruleの曲をSE代わりにステージに出てきたKing Gnuを観に来たという観客は多かったんじゃないか。今年、ブレイクは必至!?と音楽シーンに止まらない注目を集めている話題の4人組だ。

4日前にリリースしたばかりのニューアルバム『Sympa』から、常田大希(Gu&Vo)と井口理(Vo&Key)がツインヴォーカルを聴かせるファンキーな「Flash!!!」で、いきなり会場を沸かせ、間髪入れずにヒップホップなロックナンバーの「Tokyo redez-vou」になだれこむ。イントロを聴いただけで客席から起こった大歓声に、彼らの人気が決して話題先行のものではないことを実感。

それにしても、“トーキョーニューミクスチャースタイルバンド”とは、よく言った。過激なポストパンクからアーバンかつメロウなバラードまで、普通、隣り合うことなどありえない振り幅の広さを持った、そのユニークな音楽性のおもしろさは、40分弱のライヴでも十二分に感じることができた。

人を食ったようなMCも含め、ちょっと世の中をナメたような不遜な態度もなんだか頼もしい。多くの人が彼らに期待するのも頷ける。が、何と言っても一番の魅力は、高揚感に満ちた「Slumberland」をはじめ、アバンギャルドな一面も持ちながら、彼らが作る曲はどれもキャッチーでポップだというところだ。そんな魅力は、歌謡ディスコな「あなたは蜃気楼」から、さらに顕著に。そして、“まだまだ踊れますか!? 行きますよ!”と井口が声をかけ、迎えたラストナンバーの「Vinyl」。メランコリックなギターとヒップホップのリズムが絡み合いながら、サビで視界が一気に開けるようにアンセミックになる展開に眩い照明の中、全員が手を振り、壮観という言葉がぴったりの景色を作り上げたのだった。

2日目のトリを飾ったのは、“スペアザ”ことSPECIAL OTHERS。今年、結成25年目を迎えるベテランであることに加え、『ROCK AX Vol.1』に出演した全6組中、唯一のインストバンドであることを考えると、彼らほどトリにふさわしいバンドはいなかったはず。

スペアザと言えば、宮原 "TOYIN" 良太(Dr)、又吉 "SEGUN" 優也(Ba)、柳下 "DAYO" 武史(Gu)、芹澤 "REMI" 優真(Key)の4人がそれぞれソロをリレーしながら、テーマと言えるパートを繰り返して、じわじわと盛り上げる長尺の演奏が聴きどころだが、ジャムセッションから演奏になだれこんだこの日も、40分の演奏で披露したのは、宮原と芹澤がコーラスを重ねる牧歌的な「I’LL BE BACK」をはじめ、全4曲。その、のんびりとしたノリから一転、ファンキーなギターのカッティングでつなげた「BEN」。そして「IDOL」では、ググっと熱を上げた演奏の疾走感をたっぷりと観客に楽しませると、ぐるぐると回るライトが客席を照らしながらクライマックスを演出。体を揺らしながら演奏に浸っていた観客の間から歓声が上がった。

“第1回に呼んでいただけるなんてありがたい。だって、(スペアザを)一番に思ってくれてるってことでしょ”と宮原が第一声を発したMCでは、宮原が芹澤のセーターを、芹澤が宮原の声の低さを、それぞれにつっこみながら掛け合いのトークを繰り広げ、客席を笑わせ、和ませた。

ラストは「Good Luck」。エレピとギターが奏でるメロディーを、思わず口ずさんだという人も少なくなかったんじゃないか。そして、熱演は眩いライトがアリーナを照らす中、“La la la la”とコーラスを重ね、アンセミックな盛り上がりが高まったところで大団円を迎えた。こういう曲を持っているから、いわゆる歌もののバンドの中に混ざっても浮かない強さがスペアザにはある。そんなことを改めて思わせた充実の演奏だった。

取材:山口智男